元任天堂チームの関係者が、欧米と日本市場でカービィの見た目が異なる理由を明らかにし、任天堂のローカライズ哲学についての洞察を提供した。

欧米市場向けのカービィデザイン変更

欧米の嗜好に合わせた任天堂の戦略的リブランディング

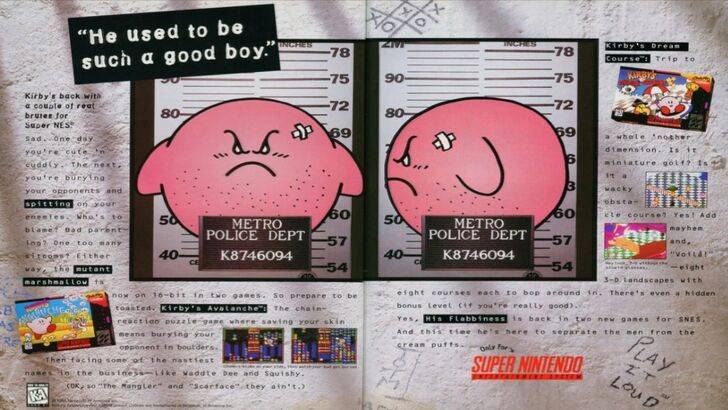

任天堂は意図的に欧米版ゲームのパッケージでカービィをより激しく決意に満ちた表情にし、ファンから「怒れるカービィ」と呼ばれるようになった。元任天堂ローカライゼーションディレクターのレスリー・スワンは2025年のインタビューでこの戦略的決定について説明した。

スワンは「欧米版は怒っているように見せたわけではなく、『決意』を表現したもの」と釈明。「日本では全年齢層がかわいいキャラクターを受け入れるが、アメリカの男の子たちはよりタフな見た目のヒーローを好む傾向がある」と語った。

『星のカービィ トリプルデラックス』のディレクター熊崎信也は2014年、市場によってカービィの表現への反応が異なると指摘。日本ではかわいいキャラクターが主流だが、欧米ではアクション重視のイメージが好まれるという。ただし、カービィのコアな魅力はどの市場でも多様性を保っていると強調した。

「スーパー・タフ・ピンク・パフ」マーケティング戦略

任天堂は2008年の『カービィスーパースターウルトラ』でキャラクターを「スーパー・タフ・ピンク・パフ」として売り出すなど、マーケティングを通じてカービィの魅力を広げようとした。元NOA広報担当のクリスタ・ヤンは、当時の任天堂が「子供向け」というイメージを払拭しようとしていたと説明。

「子供っぽいというレッテルは商業的に問題だった」とヤンは振り返り、欧米のプロモーションではかわいらしさよりも戦闘能力を強調する意図的な取り組みがあったことを明かした。

地域別適応戦略

ローカライズの違いは特に1995年の任天堂「Play It Loud」キャンペーン以降顕著になった。長年にわたり、欧米版カービィのパッケージは日本版に比べてより激しい表情を特徴としていた。

『カービィのピンボール』(1992年)などの初期ゲームボーイソフトでは、欧米向けにキャラクターのカラースキームまで変更され、パッケージではピンクではなく白で描かれた。「当初のピンクデザインは欧米の男の子が『かっこいい』と感じるものと一致しなかった」とスワンは説明し、後のコンソール発売で変更されたことを指摘した。

任天堂の現代的なグローバル戦略

スワンとヤンの両者は、近年の任天堂が世界的に統一されたブランディングへ移行していると指摘。同社は現在、世界各地の支社間で密接に連携し、統一されたマーケティングアプローチを維持している。

ヤンはこの戦略には利点と課題の両方があると述べる:「世界的な一貫性はブランドアイデンティティを強化するが、時には地域の嗜好を見落とす可能性もある」。一部のローカライゼーション専門家は、これは業界全体のグローバル化と欧米のユーザーが日本の美学に慣れてきたことを反映していると指摘している。